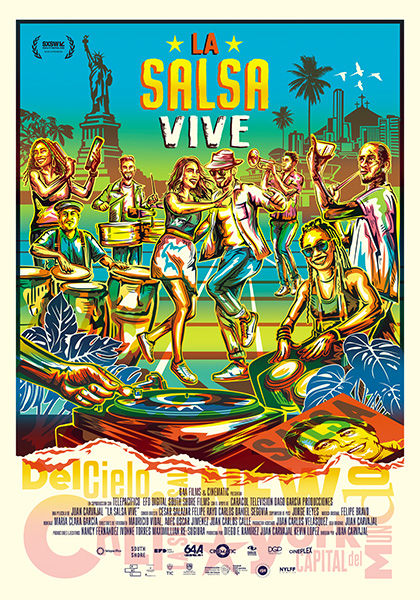

Un documental colombiano que demuestra que la salsa no está muerta sino que está contando su historia desde el barrio, el vinilo y los cuerpos que la bailan.

Director: Juan Carvajal

La salsa vive es un intento valiente, sensible y necesario por rescatar la memoria viva de la salsa, entendida no como un género rígido sino como un crisol sonoro afrocaribeño, urbano, popular y mestizo que ha sobrevivido (con heridas, mutaciones y reinvenciones) a la muerte que muchos han querido decretar. Carvajal, cineasta caleño radicado en Nueva York, se adentra en los callejones, discotecas, esquinas y colecciones de vinilos de ambas ciudades, cosiendo el relato con voces memorables y archivos reveladores. Sin embargo, su película es también el testimonio de lo que se logra con más pasión que presupuesto, y ahí radican tanto su potencia como sus límites.

La premisa es clara y ambiciosa: Indagar en las tres grandes capitales de la salsa (Nueva York, Cali y Puerto Rico) para construir un mapa afectivo del género. Pero es precisamente Puerto Rico, cuna de figuras cruciales como Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Willie Rosario, el gran ausente físico del documental. Es posible que las restricciones económicas o logísticas hayan impedido el rodaje en la isla, pero su omisión es más que geográfica: es cultural. Esa ausencia se siente, sobre todo, porque se hace evidente la fuerza simbólica y estética de los otros dos polos que son la urbe neoyorquina como laboratorio de mezcla y marginalidad, y Cali como santuario fervoroso donde la salsa no es sólo música sino rito, baile y memoria.

A pesar de estos vacíos, el documental acierta en ofrecer testimonios invaluables. La presencia de Rubén Blades es una bendición narrativa, no solo por su lucidez conceptual, sino por el contraste entre su figura consagrada y el melómano popular que responde con humor y orgullo desde Cali. Igualmente valiosas son las intervenciones de Henry Fiol, Johnny “El Dandy” Rodríguez, Alfredito Linares, Ángel Lebrón y las múltiples voces del movimiento melómano caleño, desde Gary Domínguez hasta Pablo Solano.

Un fascinante segmento inicial, dedicado a los guardianes del vinilo y las memorias sonoras, contiene uno de los hallazgos más reveladores: La manera en que los discos de Boogaloo originalmente pensados para sonar en 33rpm eran acelerados a 45rpm en fiestas callejeras, modificando su tempo hasta cristalizar lo que hoy llamamos salsa. Este dato es toda una joya de la arqueología musical popular.

El relato también se fortalece al mostrar los claroscuros del fenómeno. Carvajal no idealiza sino que aborda con honestidad tanto el poder transformador de la música como sus tensiones internas (la comercialización, el purismo, la invisibilización de artistas, el machismo, el desarraigo, los nexos con el narcotráfico). Las imágenes de Jairo Varela del grupo Niche componiendo desde la cárcel son un ejemplo del compromiso del filme por rescatar lo humano dentro de lo legendario.

No obstante, La salsa vive no logra esquivar todos los tropiezos comunes del documental musical. La falta de derechos sobre muchas canciones obliga a recurrir a ediciones que se sienten mutiladas, y a una banda sonora que por momentos no corresponde con el linaje que se está contando. A esto se suma una omisión difícil de justificar: La mención apenas de nombres legendarios como Héctor Lavoe, Fruko, Edy Martínez o Joe Arroyo y la omisión de nombres como Marc Anthony, La India, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Jerry Rivera, pilares contemporáneos de peso, que los puristas detestan, pero que sin lugar a duda han llevado la salsa a los oídos y los pies de las nuevas generaciones. Esto le resta al documental una mirada panorámica.

El afán por proteger una idea “pura” de la salsa, muy cercana al periodo Fania y su estela brava, lleva a excluir a quienes han mantenido el fuego encendido en las últimas décadas. Es como si el documental, tan empeñado en decir que la salsa no ha muerto, no supiera cómo lidiar con los cuerpos vivos que la siguen bailando en la radio actual con sus artistas contemporáneos.

Formalmente, la película exhibe altibajos. El montaje es reiterativo en varios momentos, con secuencias que podrían haberse reducido sin perder fuerza. Hay una tendencia al subrayado excesivo (repetición de conceptos, frases circulares, transiciones redundantes) que empantanan el ritmo y hacen que el relato a veces se estanque, especialmente en el segundo tercio del filme. Tampoco ayuda una fotografía algo desigual, que en ciertos pasajes se siente más como registro de archivo que como construcción visual deliberada.

Pero pese a estas fallas, La salsa vive conmueve. Su valor no está tanto en su acabado como en su impulso. Es, en esencia, una carta de amor sincera, imperfecta y devota a una música que vibra en la sangre de millones. Carvajal no entrega un documento definitivo (quizás nadie pueda hacerlo), pero sí una pieza que, como la estupenda Our Latin Thing de Leon Gast, llega a honrar al barrio, al coleccionista, al músico callejero y al bailarín anónimo que se deja poseer por la percusión.

Porque la salsa, como bien responde Blades al final, no está muerta. “Está muerta de la risa”. Y este documental, con todos sus errores, es testigo de su vitalidad.

Dejar una contestacion